Il “Castello” nella memoria dei sangiorgesi

Dal 1388 il nostro paese era chiamato Castel San Giorgio e i Bolognesi ne avevano sollecitato la riedificazione fortificata per potenziare la difesa della città felsinea.

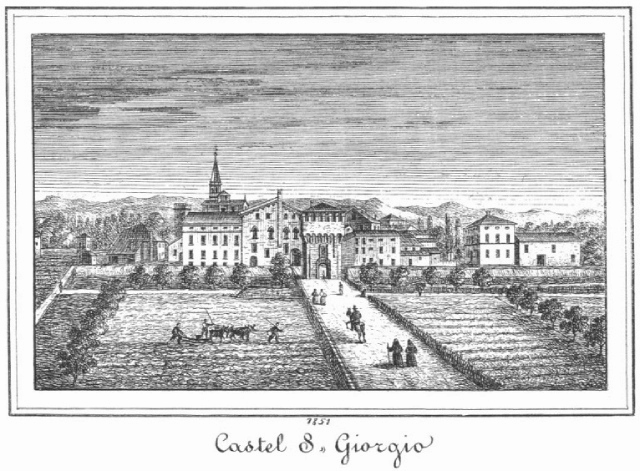

Nei documenti dell’Ottocento, la denominazione “Castello” indicava il centro abitato del paese, all’epoca sostanzialmente costruito attorno alla via principale. Orti e campi erano presenti dietro alle case, sino alla zona dei “terragli”, le parti del fossato e del doppio terrapieno appianati nel secolo precedente, che difendevano e delimitavano il Castello: questa è la zona che a tutt’oggi chiamiamo “centro storico”. Sino ai primi anni dell’Ottocento, gli accessi al paese avvenivano attraverso due porte, poste a Nord e a Sud della strada principale: porta Ferrara, che possiamo ammirare ancor oggi, e porta Bologna, demolita nel 1867. Nel periodo storico che raccontiamo, si aprirono anche gli accessi a Est e a Ovest del paese.

La denominazione Castel San Giorgio fu utilizzata sostanzialmente fino all’Unità d’Italia, per poi scomparire gradualmente da tutti i carteggi ufficiali. Tuttavia, restò viva nella memoria popolare, come ad esempio nellala frase “a vag in Castèl”, utilizzata per molti anni dai vecchi sangiorgesi per indicare il recarsi in piazza o nel centro del paese, anche se si abitava a poche decine di metri di distanza.

La popolazione di San Giorgio in quegli anni era di circa 3500 abitanti, distribuiti tra il Castello, le case sparse e le tre attuali frazioni. In alcuni documenti dell’epoca, nei quali veniva descritta l’ubicazione della popolazione nel territorio comunale, si fa riferimento a un quarta frazione “Argelata”, toponimo con il quale si indicava la zona abitata a Ovest del paese.

Fine del dominio napoleonico e ritorno dello Stato pontificio

Con la caduta di Napoleone e la conseguente Restaurazione, Bologna e il suo territorio erano rientrati sotto il dominio dello Stato pontificio, salvaguardato e difeso dalle truppe austriache. Anche Castel San Giorgio faceva quindi parte della Legazione di Bologna, una delle suddivisioni amministrative del territorio guidate da un prelato nominato dal Pontefice.

A livello locale, la Magistratura – così era chiamata l’Amministrazione comunale – era formata da un Priore coadiuvato da tre anziani e da un Consiglio comunale. Per un breve periodo, intorno al 1830, Castel San Giorgio fu capofila di altri Comuni minori, così che il Priore acquisì il titolo di Governatore.

Nel 1830-31 tutta l’Europa fu scossa da un’ondata rivoluzionaria, e anche i bolognesi nel 1831 insorsero contro il Governo pontificio, con un moto rivoluzionario che si estese successivamente alle altre legazioni, superandone anche i confini. Tra la fine di febbraio e il marzo del 1831, un’assemblea di 41 rappresentanti delle città insorte ratificò, sotto la presidenza di Giovanni Vicini, la decadenza del potere temporale della Chiesa, proclamando così un nuovo governo. Di questo rinnovato assetto rimane una testimonianza anche nei documenti del nostro archivio storico, nei quali si invitava la Magistratura sangiorgese a dare comunicazione ai cittadini dei mutamenti politici, affiggendo manifesti nei luoghi a ciò preposti.

Tuttavia, il nuovo mutamento nella politica europea, con il venir meno del principio del “non intervento”, permise agli austriaci di intervenire: il 21 marzo entrarono a Bologna e il 26 marzo venne trattata la resa.

I sangiorgesi si oppongono alle tasse

I giornali e le cronache del tempo ci raccontano che, per il breve periodo della rivoluzione, la popolazione partecipò con entusiasmo alle manifestazioni pubbliche, ma questo periodo storico di turbolenza politica ebbe a Castel San Giorgio un effetto collaterale, avendo provocato una certa resistenza verso l’obbligo nei pagamenti delle tasse e degli oboli richiesti dalla Magistratura e per l’edificazione della nuova chiesa.

Il 23 novembre del 1831, il nostro Priore Agostino Pradelli invitava i cittadini morosi al pagamento della tassa denominata “focatico”, un tributo che riguardava tutte la famiglie. Nella comunicazione ufficiale, si esortava al pagamento della tassa, ricordando che questa era stata diminuita di un quinto e che l’introito serviva per le spese indispensabili del Comune. È interessante leggere almeno un frammento di questo avviso, anche se le esortazioni del Priore meriterebbero una lettura completa:

“Anche voi attenetevi dunque alla strada della docilità e subordinazione e pagate con prontezza ad esempio di tutti i buoni la vostra tassa abbandonando qualunque sconsigliata contraria idea per non vedervi assoggettato a disgustosi atti d’oppignorazione, che l’esattore comunale dovrà praticare suo malgrado contro tutti coloro che persistono in mora”.

Nonostante i toni gentili della comunicazione, non tutti risposero all’invito, anzi, un avviso pubblico fu tolto e fatto a pezzi: tante persone, stando a quanto riportano i documenti dell’epoca, non avevano alcuna intenzione di pagare la tassa.

Per evitare incidenti, venne richiesta la presenza della forza pubblica nella giornata in cui l’esattore si trovava a Castel San Giorgio per la riscossione. La cronaca del tempo, però, ci riporta che tanti contadini vennero al Castello in quel giorno e molti non pagarono, alcuni perché “non ne erano disposti”, e altri perché furono trattenuti e minacciati per impedirgli di provvedere.

Neppure la guardia forense servì a proteggere e garantire la riscossione, poiché tenne un comportamento molto “freddo”. Tra gli inadempienti al pagamento, fece molto scalpore la presenza del dipendente comunale Giuseppe Fabbri, chirurgo condotto che non contestava la tassa in quanto tale, ma riteneva si dovesse pagare solo la quota destinata al Comune e non quella che serviva per “tutt’altre spese che i comuni devono sostenere”.

L’agosto 1848 e la ritirata degli austriaci

Per ritrovare lo stesso entusiasmo e fermento politico, si dovette aspettare il 1848, anno in cui, come recita un vecchio adagio popolare, “successe un quarantotto”.

Il giorno 8 agosto gli austriaci tentarono d’impadronirsi di Bologna, e a difesa della città intervennero le guardie civiche, i carabinieri e – per la prima volta nella storia di Bologna – insorsero anche i cittadini, donne comprese, come ricorda in piazza 8 agosto il Monumento al popolano. A fine giornata, gli austriaci respinti uscirono dalla città attraverso porta Galliera, ma sfogarono le proprie ire sulla popolazione del contado che incontrarono lungo la ritirata.

Anche in questa occasione, il popolo, e non solo quello sangiorgese, fece resistenza verso il pagamento delle tasse. L’esattore stesso si arrestò nell’esigerle e, per timore di essere derubato e ucciso, richiese di essere scortato da almeno 12 carabinieri, qualora gli fosse imposto di andare presso gli uffici dei Comuni o, in alternativa, che i contribuenti si recassero a pagare le tasse a Bologna.

Ma le cronache del Bollettino politico di Castel San Giorgio nell’agosto del 1848 ci rimandano alla storia “grande” di Bologna, raccontando il passaggio delle truppe austriache nel nostro Comune. La sera del 4 agosto arrivò, proveniente da San Pietro, l’avanguardia delle truppe austriache, con 100 uomini di fanteria e 30 di cavalleria. Le truppe rimasero sino al pomeriggio successivo, per poi ripartire in direzione di Bologna, fortunatamente senza che sorgessero problemi.

Nel momento della loro partenza, però, arrivarono a Castel San Giorgio 600 fanti e 150 uomini di cavalleria, sempre provenienti da San Pietro, che rimasero un giorno per poi dirigersi verso Bologna. Il bollettino ci racconta che sia l’amministratore del Comune che i sangiorgesi si prodigarono per dar loro i viveri, ma gli austriaci si dimostrarono “troppo esigenti, volevano più di ciò che a loro competeva”, tanto da far nascere un “incaglio” nell’approvvigionamento del pane e da costringere la Magistratura, per “non far nascere il malcontento” a farlo arrivare da fuori.

Gli austriaci tornarono nel nostro territorio in ritirata e in direzione di Cento, con un battaglione di 600 fanti e 150 uomini di cavalleria, con cannoni, due generali e il loro Stato Maggiore. Ripartirono nella mattina del 10 agosto, dopo aver ricevuto viveri e un riparo per dormire. Un altro battaglione in ritirata si fermò a Stiatico, dove purtroppo gli austriaci passarono a requisizioni forzate di generi alimentari, di cavalli e di buoi. Il magistrato si prodigò per approvvigionarli ed evitare disordini, “essendo scarso di generi il paese e guai se non si fossero trovati”.

Purtroppo l’assenza degli austriaci durò solo pochi mesi, poiché nella primavera successiva occuparono di nuovo la città, mentre Bologna ricadeva nel territorio della Repubblica romana. Lasciarono definitivamente il territorio solo il 12 giugno 1859, con la definitiva caduta del governo pontificio nella nostra Regione.

Di questo periodo storico è giusto ricordare la figura del sangiorgese Giuseppe Gamberini, che nel 1849 morì nell’assedio di Roma e venne onorato con una lapide sotto il portico comunale e con l’intitolazione di una via.

Carenza di generi alimentari e rimostranze

I bollettini che riportavano agli organi superiori le vicende sangiorgesi ci raccontano che lo spirito pubblico negli anni successivi si manteneva buono, anche se periodicamente vi erano contestazioni e richieste rivolte all’autorità comunale.

Ciclicamente, e in modo particolare durante l’inverno, quando i lavori agricoli erano sospesi, i braccianti disoccupati si rivolgevano alle autorità municipali per avere un aiuto. Succedeva così che, quando era possibile, il Magistrato affidava loro dei lavori pubblici, nelle strade, nei terragli che circondano il Castello e presso il fiume Reno, ma spesso si doveva ricorrere anche alle elemosine e alla distribuzione di porzioni di riso.

Un altro motivo di lagnanza della popolazione riguardava il genere alimentare per eccellenza: il pane. L’aumento del prezzo della farina, la diminuzione del peso del pane, la sua cattiva qualità e i comportamenti scorretti da parte dei fornai provocavano malumori e rimostranze.

In questo contesto, lo spirito dei sangiorgesi si fece vivo. Così come a Roma presso la statua di Pasquino si appendevano fogli contenenti satire in versi atti a pungere anonimamente personaggi importanti, a Castel San Giorgio, in una notte di gennaio, i gendarmi, nel perlustrare il Castello, rinvennero in due distinti luoghi due libelli (scritti satirici, ingiuriosi e anonimi), e un altro testo analogo venne trovato nelle notti seguenti. Tutti gli scritti erano “a danno” del Priore, dell’Arciprete, di altri amministratori e possidenti e dei tre conduttori del forno pubblico.