Ricerche di Angela Bonora e Anna Fini

Dopo un secolo di grandi trasformazioni nel campo della tecnologia, dell’industria, della medicina e della vita quotidiana, si può dire che, pur tra tante trasformazioni, la storia a volte ci pone situazioni ed eventi simili alle circostanze odierne.

Le elezioni del 1909

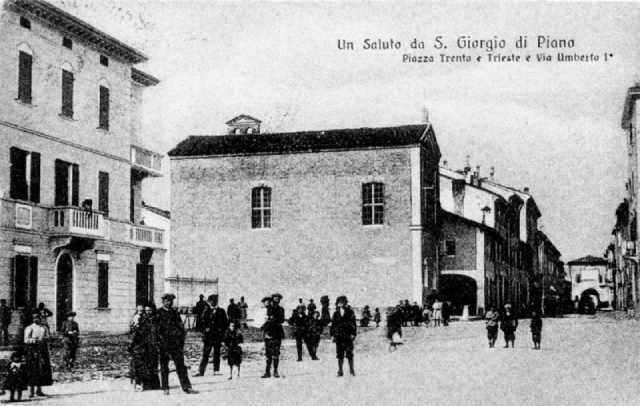

Dai dati del censimento, nel 1911 San Giorgio era un paese di 4641 abitanti, suddivisi tra il capoluogo e le tre frazioni. Il sindaco era l’ingegner Cleto Gasparini, mentre il parroco era don Angelo Boriani.

Domenica 7 marzo 1909, in occasione delle elezioni, si votò presso le scuole del capoluogo.

Gli elettori politici del collegio di Castel Maggiore, al quale apparteneva il nostro Comune, vennero chiamati a procedere alla nomina del deputato al Parlamento nazionale. Le operazioni di voto ebbero inizio alle ore 9 antimeridiane e la votazione continuò sino alle 4 pomeridiane. Ad ogni elettore, a cura del municipio, era stato consegnato a casa il certificato comprovante la sua iscrizione nella lista dei votanti. Gli iscritti nella lista elettorale erano 671, ripartiti in due sezioni e suddivisi secondo l’ordine alfabetico.

Nel 1909 i candidati furono Augusto Federici e l’avvocato Genuzio Bentini, che risultò eletto deputato. A San Giorgio i voti furono così ripartiti: Federici 258, Bentini 241, pochissime le schede nulle e quelle bianche, mentre una parte degli elettori si astenne.

Nel 1909 L’elettorato era formato dai soli cittadini maschi maggiorenni, si votava per censo e per grado d’istruzione. L’estensione dell’elettorato venne per tutti i cittadini di sesso maschile nel 1912 e nel 1918, mentre per l’estensione del voto alle donne si dovrà arrivare al 1946. Già nel 1848 nel Granducato di Toscana vigeva la possibilità di votazione per le donne, ma l’elettorato era comunque legato al censo di tutti i votanti.

Solidarietà per il terremoto di Messina del 1908

Un altro carteggio voluminoso ci riporta al terremoto di Messina e Reggio Calabria, che avvenne nel primo mattino del 28 dicembre 1908 , quando quasi tutti gli abitanti delle due città erano ancora a letto. Il terremoto, con epicentro nello stretto di Messina, era di magnitudo di più di 11 gradi della scala Mercalli, corrispondenti a 7,1 gradi della scala Richter. Al terremoto si aggiunse un maremoto, con ondate alte da 6 a 12 metri, causando tra Sicilia e Calabria circa 120.000 morti e la distruzione pressoché totale delle due città più vicine all’epicentro.

Dalle prime giornate del nuovo anno, si legge la corrispondenza in arrivo da Roma e in partenza dalla nostra casa comunale, per coinvolgere tutti i Comuni nel mandare aiuti alle popolazioni colpite.

Il terremoto dell’aprile del 2009 in Abruzzo ha visto partecipare il nostro paese, con l’invio di personale della Polizia municipale, di volontari della Protezione civile e con la raccolta fondi alla quale tanti sangiorgesi hanno partecipato per sostenere i terremotati. Anche cent’anni fa i sangiorgesi non furono da meno.

Il primo gennaio 1909 si tenne un’adunanza per costituire un comitato locale, perché anche San Giorgio partecipasse prontamente allo “slancio caritatevole di tutta Italia” e furono invitati vari esponenti a farne parte, uomini e donne. Il primo incontro si svolse domenica 3 gennaio alle ore 15. Vennero raccolte offerte in denaro dai concittadini, casa per casa, e a queste si aggiunsero quelle delle scuole maschili e femminili, con un ricavato complessivo di 1.312,25 lire, corrispondenti a circa 5mila euro.

In base alla richiesta di indumenti e alimenti, inviata per telegramma dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Giolitti, “(…) oggetti offerti a favore dei danneggiati devono per regola essere spediti all’ufficio di concentramento di Napoli, dipendente da quel prefetto che prevede alla distribuzione (…) oggetti e vestiario se non sono nuovi devono essere in buono stato, provenire da luoghi non infetti ed essere prima disinfettati in modo sicuro e completo”.

A San Giorgio vennero raccolte giacche, pantaloni da uomo e da donna, gilè, scarpe, calze, camicie da uomo, mutande, maglie, sottane da donna, grembiuli, lenzuola, federe e un asciugamano. Il tutto fu inviato in due pacchi (maschile e femminile), ottenuti con teli da lenzuolo.

Il Comune mise a disposizione un certo numero di letti per i feriti, impegnandosi al loro mantenimento per il tempo della degenza. Con successive comunicazion,i si modificò questo progetto “(…) il Governo, rinunciando per ora a dislocare i feriti al di là di Napoli, intende distribuire nelle diverse regioni d’Italia un buon numero di profughi e degli orfani provenienti dai paesi distrutti (…)”.

L’attenzione verso l’infanzia, che l’informazione ci ha descritto dopo il recente terremoto di Haiti, era già presente cent’anni fa, ”la cura amorosa” dei bambini che avevano perso i genitori veniva riconosciuta come molto importante e delicata. Infatti, si chiedeva di dare pronta comunicazione di ogni ente, comitato e persona disposta a ospitarli, purché offrissero le richieste garanzie. Sotto il patrocinio della Regina Elena, si costituì l’Opera nazionale di patronato per i bambini resi orfani dal terremoto, alla quale doveva essere comunicato ogni luogo dove gli orfani fossero ricoverati, “(…) siccome risulta al governo che (…) alcuni orfanelli furono consegnati a privati o fatti viaggiare senza controllo, è indispensabile sia esercitata in tutti i Comuni la maggior vigilanza per rintracciare gli orfani stessi ovunque si trovino, e siano tenuti sotto la diretta tutela dell’autorità comunale (…)”.

Tutte le forze militari del mondo si trasformarono in forza sanitaria, e da ogni dove arrivarono navi con soccorsi e viveri.

Le autorità sanitarie nel 1909

Il 1909 a San Giorgio si presenta ricco di tanti avvenimenti e curiosità. Dall’elenco degli esercenti delle professioni sanitarie, apprendiamo che Olderico Rubini era il medico chirurgo condotto (1) e l’ufficiale sanitario, Giuseppe Beretta era medico chirurgo, il farmacista era Antonio Ghinarelli e Ugo Pradelli l’assistente farmacista.

I bambini non nascevano all’ospedale ma nelle case private, con l’assistenza di tre “levatrici”, che in quell’anno aiutarono a nascere 146 sangiorgesi. Amedea Gandolfi in Schiassi era la “levatrice” condotta, e le altre erano Angiolina Ungarelli e Teresa Fuscelli. La maggior parte dei bambini era riconosciuta dai genitori, ma in alcuni casi questi rimanevano ignoti e i piccoli dovevano essere portati, dalla levatrice incaricata, all’ospizio Degli Esposti, ovvero al brefotrofio di Bologna. In una corrispondenza si sollecita il nostro comune a prestare cure migliori ai bambini che lì vengono inviati.

Il mantenimento di questi bambini era organizzato dalla Deputazione provinciale del capoluogo, che ripartiva le quote spettanti a ciascun Comune in ragione della popolazione, secondo l’ultimo censimento ufficiale. Questo avviene tuttora, per ripartire alcune spese sociali del distretto socio-sanitario, che avvengono sulla base della popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente.

Casa comunale, dipendenti pubblici e scuola

La nostra casa comunale aveva 22 dipendenti, con queste qualifiche: segretario, vice-segretario, cursore, guardia municipale, medici (due), veterinario, ostetrica, stradini (due), custode del cimitero e maestri. La metà esatta dei dipendenti era costituita dagli insegnanti: 8 per le scuole di San Giorgio e 3 per le frazioni. Una particolare curiosità è legata al loro stipendio: anche se a San Giorgio non risultava una marcata disparità retributiva, una circolare della Regia Prefettura di Bologna invitava a elevare il salario minimo degli insegnanti, che doveva essere di £ 1.000 annue per le scuole maschili e miste, e di £ 850 per le scuole femminili (le pari opportunità erano ancora lontane). Da San Giorgio si risponderà che le somme dovute erano già state pagate.

Il Comune nominava i maestri, mentre dal Consiglio provinciale scolastico e dall’Ispettorato si inviavano disposizioni, norme e segnalazioni. Gli uffici scolastici erano molto attenti a controllare che i maestri fossero abilitati all’insegnamento, e attraverso visite ispettive controllavano il profitto degli alunni. Se questo era carente, si invitava l’insegnante a essere più diligente e si prometteva un’ispezione.

Il calendario scolastico era molto diverso da quello attuale. L’anno iniziava in ottobre e terminava in settembre; le giornate festive erano la domenica e il giovedì, alle quali si aggiungevano le vacanze di Natale, di Pasqua, dei Santi, le ricorrenze religiose la data di nascita dei reali. Le feste nazionali allora erano il 5 giugno e il 20 settembre, anniversario della presa di Roma. In totale, le giornate di vacanza in quell’anno scolastico furono 126.

Nel mese di maggio dall’Ufficio ministeriale del Lavoro arrivò una circolare al sindaco, per avere informazioni sullo sciopero nel nostro Comune degli operai addetti ai lavori di costruzione del secondo binario sulla linea Bologna-Padova. Si chiedevano notizie sulla classe operaia scioperante, poiché l’Ufficio non sapeva se vi era o meno un’organizzazione sindacale, pertanto inviò al Comune un questionario, del quale chiedeva la compilazione all’eventuale organizzazione o “alla rappresentanza degli operai che condussero le trattative”.

Le tasse nel 1909

L’elenco delle imposte parte dalla tassa sul bestiame, e nel computo degli animali venivano esclusi i lattanti di ogni genere. Ai fini fiscali, la guardia municipale e il cursore eseguivano controlli sui capi allevati, e in particolare quell’anno una verifica risultò sospetta: la stalla era vuota, e le due vitelle che doveva ospitare non c’erano. Erano state vendute o nascoste per non pagare la tassa? C’era poi la tassa sui cani, con l’obbligo di ogni proprietario di farne denuncia alla Segreteria comunale; venivano dispensati i proprietari di cani lattanti e di quelli destinati alla custodia dei terreni e annessi edifici o alla custodia di greggi.

L’elenco prosegue con la tassa sulle vetture pubbliche e private e quella sui domestici, sia maschi che femmine. C’era anche l’imposta del Consorzio Riolo e Calcarata e quella di commercio, in cui dovevano essere annotati coloro che nell’esercizio del loro commercio o industria o arte impiegavano qualche capitale, anche se piccolo, mentre si escludeva chi lavorava con compenso giornaliero.

Inoltre, esisteva ancora lo storico focatico, che gravava su tutte le famiglie residenti nel Comune, a eccezione di quelle assolutamente povere (2). La tabella dei contribuenti ci fa capire che si pagava in base alla classe d’appartenenza (industriali, proprietari, impiegati, affittuari), ma non mancavano anche allora i ricorsi per somme ritenute superiori alle proprie condizioni.

Concludiamo la lista con la tassa di Manomorta, richiesta al municipio con una comunicazione che l’Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli Affari inviarono al sindaco, quale legale rappresentante del Comune di San Giorgio di Piano. In questo avviso si notifica che “la tassa di Manomorta dovuta dal suddetto ente ascende per l’anno 1910 a £ 221,46” (3).

Note

1. Il medico condotto (in vigore fino al 1988) era la figura di riferimento per l’assistenza sanitaria e le problematiche legate all’igiene e alla prevenzione nel paese di competenza. Aveva l’obbligo di residenza nel Comune dove aveva la condotta, garantendo la presenza continuativa e curando, gratuitamente, i poveri riconosciuti dal Comune. Già durante il Medioevo, nel periodo dei Comuni, era stipulato un contratto con un medico per condurre (da qui il termine condotta) la sua opera agli indigenti.

2. Nel Medioevo il focatico era la tassa che veniva imposta su ogni focolare, inteso come gruppo familiare; successivamente divenne imposta di famiglia. Per ogni famiglia, agli effetti della tassa, si doveva intendere una riunione di persone insieme conviventi, strette fra loro da vincoli di parentela o di affinità non oltre il decimo grado civile e in comunione di beni e interessi.

3. Il termine Manomorta indicava lo stato dei beni che, in quanto appartenenti a enti morali perpetui, erano inalienabili e quindi non assoggettabili alle tasse di successione (tali beni erano considerati come stretti dalla mano di un morto). Il Regno di Sardegna introdusse l’imposta di manomorta durante il governo di Cavour, che in seguito venne integrata nel Regno d’Italia; con funzioni ridotte, rimase negli anni e fu soppresso solo nel 1954.